La création d’une micro-entreprise représente aujourd’hui l’une des solutions les plus plébiscitées par les demandeurs d’emploi souhaitant retrouver une activité professionnelle. Avec plus de 2 millions de micro-entrepreneurs en France, ce statut offre une flexibilité remarquable pour tester une idée d’entreprise tout en conservant certains droits sociaux. Pour les bénéficiaires d’allocations chômage, la question du cumul entre revenus entrepreneuriaux et indemnités Pôle emploi constitue un enjeu majeur dans leur stratégie de retour à l’emploi.

Les récentes évolutions réglementaires ont considérablement assoupli les conditions de ce cumul, permettant aux entrepreneurs en herbe de sécuriser leur transition vers l’indépendance. Comprendre les mécanismes administratifs et financiers de cette articulation devient essentiel pour optimiser ses revenus et respecter ses obligations déclaratives. Les enjeux dépassent la simple perception d’allocations : il s’agit de construire une stratégie cohérente de développement professionnel.

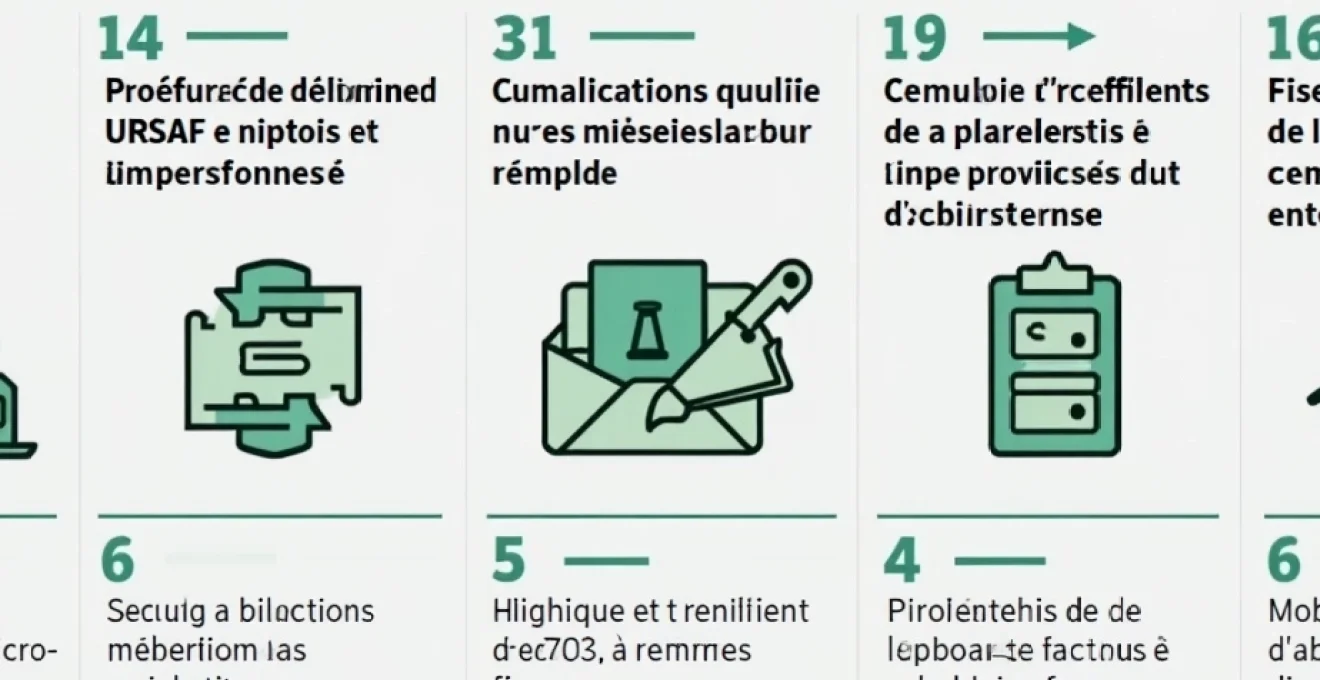

Statut juridique de la micro-entreprise et déclaration auprès de pôle emploi

Le statut de micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur, constitue un régime simplifié d’entreprise individuelle qui bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux spécifiques. Cette forme juridique permet d’exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale dans un cadre allégé, particulièrement adapté aux créateurs souhaitant tester leur marché sans engagement financier lourd. La micro-entreprise n’a pas de personnalité juridique distincte de son créateur, ce qui simplifie considérablement les démarches administratives et comptables.

La déclaration de création d’une micro-entreprise auprès de Pôle emploi constitue une obligation légale dès l’immatriculation de l’activité. Cette démarche permet à l’organisme d’adapter le versement des allocations en fonction des nouveaux revenus générés. Le défaut de déclaration expose le bénéficiaire à des sanctions financières pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des sommes perçues indûment, assorties d’éventuelles pénalités.

Procédure de déclaration URSSAF et immatriculation au répertoire SIRENE

L’immatriculation d’une micro-entreprise s’effectue désormais exclusivement en ligne via le guichet unique des entreprises. Cette plateforme centralisée remplace les anciens centres de formalités des entreprises (CFE) et simplifie les démarches pour l’entrepreneur. Le processus d’immatriculation génère automatiquement l’attribution d’un numéro SIRET et l’inscription au répertoire SIRENE, éléments indispensables pour exercer légalement une activité économique en France.

La déclaration auprès de l’URSSAF intervient simultanément lors de cette immatriculation. L’entrepreneur doit alors choisir sa périodicité de déclaration de chiffre d’affaires : mensuelle ou trimestrielle. Pour les bénéficiaires d’allocations chômage, la périodicité mensuelle s’avère généralement plus appropriée car elle correspond au rythme d’actualisation exigé par Pôle emploi. Cette synchronisation facilite grandement la gestion administrative et réduit les risques d’erreurs déclaratives.

Code APE et catégorie socioprofessionnelle pour demandeurs d’emploi

L’attribution du code APE (Activité Principale Exercée) détermine la classification de l’activité dans la nomenclature officielle des activités économiques. Ce code, composé de quatre chiffres et d’une lettre, influence directement le régime fiscal et social applicable à la micro-entreprise. Pour les demandeurs d’emploi, certains codes APE peuvent avoir des implications spécifiques sur le calcul des allocations, notamment pour les activités relevant de professions réglementées.

La catégorie socioprofessionnelle attribuée lors de l’immatriculation détermine également les obligations déclaratives et les taux de cotisations sociales applicables. Les micro-entrepreneurs sont généralement classés dans la catégorie des travailleurs non salariés (TNS), ce qui les exclut du régime général de l’assurance chômage. Cette particularité explique pourquoi la création d’une micro-entreprise ne génère pas de nouveaux droits aux allocations chômage, contrairement à l’exercice d’une activité salariée.

Obligations déclaratives mensuelles ou trimestrielles du chiffre d’affaires

La déclaration du chiffre d’affaires constitue l’obligation centrale du régime micro-entreprise. Cette déclaration doit être effectuée même en l’absence de recettes, auquel cas elle mentionne un montant nul. Le respect de cette obligation conditionne le maintien du bénéfice du régime et évite l’application de sanctions administratives. Les déclarations tardives ou omises exposent l’entrepreneur à des pénalités pouvant représenter jusqu’à 5% du chiffre d’affaires déclaré.

Pour les micro-entrepreneurs percevant des allocations chômage, la coordination entre les déclarations URSSAF et l’actualisation Pôle emploi revêt une importance particulière. Toute divergence entre les montants déclarés aux deux organismes peut déclencher des contrôles et des régularisations. Il convient donc de tenir une comptabilité rigoureuse, même si celle-ci reste simplifiée par rapport aux obligations des autres régimes d’entreprises.

Impact du régime fiscal micro-BIC et micro-BNC sur les allocations

Le régime fiscal de la micro-entreprise distingue les activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) de celles relevant des bénéfices non commerciaux (micro-BNC). Cette distinction détermine le taux d’abattement forfaitaire appliqué pour le calcul des revenus imposables : 71% pour les activités d’achat-revente, 50% pour les prestations de services commerciales et artisanales, et 34% pour les activités libérales. Ces abattements, censés couvrir les charges professionnelles, influencent directement le calcul des allocations chômage.

L’option pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu permet de simplifier la fiscalité en acquittant l’impôt directement lors de la déclaration de chiffre d’affaires. Cependant, cette option peut s’avérer défavorable pour les contribuables dont le taux marginal d’imposition est inférieur aux taux du prélèvement libératoire. Une analyse personnalisée s’impose avant d’exercer cette option, d’autant plus qu’elle impacte la détermination des revenus pris en compte par Pôle emploi.

Cumul allocations ARE et revenus de micro-entreprise : règles de calcul

Le cumul entre les allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) et les revenus de micro-entreprise obéit à des règles précises qui ont évolué significativement ces dernières années. Depuis la réforme de 2014, le principe du « cumul intégral » permet aux entrepreneurs de conserver l’intégralité de leurs droits aux allocations, sous réserve du respect de certains plafonds. Cette évolution majeure vise à encourager la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi en sécurisant leur transition vers l’indépendance.

Les modalités de calcul varient selon que la micro-entreprise a été créée avant ou après l’ouverture des droits aux allocations chômage. Dans le cas d’une création postérieure à l’inscription à Pôle emploi, les revenus de la micro-entreprise viennent en déduction partielle des allocations selon un coefficient spécifique. À l’inverse, lorsque l’activité indépendante préexistait à la perte d’emploi salarié, le cumul peut être intégral sous certaines conditions. Cette distinction reflète la volonté d’accompagner différemment les projets entrepreneuriaux selon leur maturité.

Application du coefficient de 0,70 sur le chiffre d’affaires déclaré

Le mécanisme de calcul des allocations pour les micro-entrepreneurs repose sur l’application d’un coefficient de 0,70 aux revenus nets de l’activité indépendante. Ces revenus nets correspondent au chiffre d’affaires diminué de l’abattement forfaitaire applicable selon la nature de l’activité. Cette déduction de 70% des revenus nets du montant des allocations vise à maintenir une incitation à l’activité tout en préservant l’équité du système d’indemnisation.

Concrètement, si un micro-entrepreneur réalise un chiffre d’affaires de 1 500 euros en prestations de services, ses revenus nets s’élèvent à 750 euros après application de l’abattement de 50%. Pôle emploi retirera alors 525 euros (70% de 750 euros) du montant mensuel de ses allocations. Cette méthode permet de maintenir un revenu total supérieur à celui de l’allocation seule, créant ainsi une véritable incitation à entreprendre.

Seuils de franchise TVA et plafonds micro-entreprise 2024

Les seuils de chiffre d’affaires de la micro-entreprise pour 2024 s’établissent à 188 700 euros pour les activités de vente de marchandises et à 77 700 euros pour les prestations de services et activités libérales. Le dépassement de ces seuils entraîne automatiquement la sortie du régime micro-entreprise, avec des conséquences importantes sur le calcul des allocations chômage. Les entrepreneurs doivent donc surveiller attentivement l’évolution de leur activité pour anticiper ces basculements de régime.

La franchise de TVA, applicable dans les mêmes limites, dispense les micro-entrepreneurs de facturer et de reverser la TVA. Cette exonération représente un avantage concurrentiel non négligeable, particulièrement pour les prestations destinées aux particuliers. Toutefois, l’impossibilité de récupérer la TVA sur les achats peut constituer un inconvénient pour certaines activités nécessitant des investissements importants en matériel ou marchandises.

Calcul de l’abattement forfaitaire selon l’activité exercée

L’abattement forfaitaire constitue l’un des piliers du régime micro-entreprise en simplifiant le calcul des charges professionnelles. Pour les activités d’achat-revente de marchandises, l’abattement de 71% reconnaît le coût élevé des stocks et de la logistique. Les prestations de services commerciales et artisanales bénéficient d’un abattement de 50%, reflétant un niveau de charges intermédiaire. Enfin, les activités libérales sont soumises à un abattement de 34%, correspondant à leur profil de charges généralement plus faible.

Ces taux d’abattement, bien que forfaitaires, doivent correspondre à la réalité économique de l’activité exercée. En cas de charges réelles significativement différentes de l’abattement forfaitaire, l’entrepreneur peut envisager d’opter pour un régime réel d’imposition. Cette décision impactera nécessairement les modalités de calcul des allocations chômage, Pôle emploi devant alors se baser sur les revenus nets réels plutôt que sur l’abattement forfaitaire.

Modalités de récupération de l’indu et régularisation trimestrielle

Les écarts entre les revenus déclarés lors de l’actualisation mensuelle et ceux effectivement réalisés donnent lieu à des régularisations trimestrielles ou annuelles. Ces régularisations peuvent générer des indus, c’est-à-dire des sommes versées à tort par Pôle emploi, qui doivent être remboursées selon un échéancier adapté à la situation financière du bénéficiaire. La bonne tenue des justificatifs de revenus s’avère donc cruciale pour documenter ces régularisations.

Le système de provision à 80% permet de limiter ces indus en versant une avance correspondant à 80% des allocations calculées sur la base des revenus déclarés. Le solde est régularisé une fois les justificatifs définitifs transmis. Cette procédure nécessite une anticipation rigoureuse des revenus pour éviter des remboursements importants susceptibles de déstabiliser la trésorerie de l’entrepreneur.

Procédures administratives et actualisation mensuelle sur pole-emploi.fr

L’actualisation mensuelle sur le site Pole-emploi.fr constitue la procédure centrale pour maintenir les droits aux allocations chômage tout en exerçant une activité de micro-entrepreneur. Cette démarche, obligatoire entre le 28 du mois et le 15 du mois suivant, permet à Pôle emploi d’ajuster le montant des allocations en fonction des revenus d’activité déclarés. L’absence d’actualisation entraîne automatiquement la suspension du versement des allocations, sans préjudice d’éventuelles sanctions administratives. La procédure dématérialisée simplifie les démarches tout en exigeant une rigueur particulière dans la saisie des informations.

La déclaration mensuelle doit mentionner avec précision le chiffre d’affaires encaissé durant le mois écoulé, même si celui-ci est nul. Cette obligation s’applique indépendamment de la périodicité choisie pour les déclarations URSSAF, créant parfois un décalage temporel entre les deux déclarations. Les micro-entrepreneurs ayant opté pour une déclaration trimestrielle auprès de l’URSSAF doivent donc tenir une comptabilité mensuelle précise pour alimenter leur actualisation Pôle emploi. Cette double contrainte administrative justifie la recommandation fréquente d’harmoniser les périodicités déclaratives.

L’interface numérique propose différents modules selon la situation du demandeur d’emploi, avec des questions spécifiques aux micro-entrepreneurs. Le système génère automatiquement les calculs de déduction des allocations en fonction des revenus saisis, offrant une transparence appréciable sur les montants à percevoir. Néanmoins, la complexité de certaines situations peut nécessiter un contact direct avec un conseiller pour obtenir des clarifications ou corriger des erreurs de saisie. La dématérialisation ne dispense donc pas d’une connaissance approfondie des règles applicables.

Dispositifs d’accompagnement ACRE et exonérations cotisations sociales

L’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE) constitue le dispositif phare d’accompagnement des micro-entrepreneurs bénéficiaires d’allocations chômage. Cette aide, automatiquement attribu

ée aux demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise, offre une exonération partielle ou totale des cotisations sociales pendant la première année d’activité. Cette mesure incitative vise à réduire le coût de lancement de l’entreprise tout en maintenant une protection sociale minimale. L’ACRE s’applique automatiquement aux micro-entrepreneurs inscrits à Pôle emploi, sous réserve qu’ils n’aient pas déjà bénéficié de cette aide au cours des trois années précédentes.

Le bénéfice de l’ACRE conditionne l’accès à d’autres dispositifs d’accompagnement, notamment l’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise (ARCE). Cette articulation entre les différentes aides nécessite une planification stratégique pour optimiser l’accompagnement financier de la création d’entreprise. Les entrepreneurs doivent évaluer l’opportunité de chaque dispositif en fonction de leurs besoins de trésorerie et de leurs projections d’activité sur les premiers mois.

Conditions d’éligibilité à l’ACRE pour les demandeurs d’emploi

L’éligibilité à l’ACRE pour les demandeurs d’emploi repose sur plusieurs critères cumulatifs qui déterminent l’accès aux exonérations sociales. Le bénéficiaire doit être inscrit à Pôle emploi au moment de la création de sa micro-entreprise, qu’il perçoive ou non des allocations chômage. Cette condition vise à cibler spécifiquement les personnes en recherche d’emploi qui font le choix de l’entrepreneuriat comme solution de retour à l’activité professionnelle.

La condition de non-reconduction de l’aide exige qu’un délai de trois ans se soit écoulé depuis le précédent bénéfice de l’ACRE ou de dispositifs similaires. Cette limitation temporelle évite les effets d’aubaine et concentre l’aide sur les primo-créateurs ou les entrepreneurs ayant connu une interruption significative d’activité. Le calcul de ce délai s’effectue à partir de la date de fin de la précédente exonération, non de la date de création de l’entreprise précédente.

Taux réduits de cotisations sociales la première année d’activité

L’ACRE applique un taux réduit de cotisations sociales de 11,0% sur les revenus de la micro-entreprise, contre les taux pleins de 12,3% à 21,2% selon l’activité exercée. Cette réduction représente une économie substantielle pour les entrepreneurs en phase de démarrage, période durant laquelle la rentabilité reste souvent fragile. L’exonération s’applique dans la limite de 32 994 euros de revenus annuels, au-delà duquel les cotisations sont calculées au taux plein.

Le mécanisme de lissage garantit une progressivité dans la remontée des taux de cotisations. En cas de dépassement du seuil d’exonération, les cotisations augmentent graduellement jusqu’au taux plein, évitant un effet de seuil brutal qui pourrait pénaliser les entreprises en croissance. Cette progressivité s’étend sur plusieurs tranches de revenus, créant une transition douce vers le régime de droit commun.

Articulation avec le dispositif ARCE et versement du capital

Le dispositif ARCE permet aux micro-entrepreneurs bénéficiaires de l’ACRE de percevoir une partie de leurs allocations chômage sous forme de capital. Ce versement, équivalent à 60% des droits restants, s’effectue en deux tranches : 50% à la création de l’entreprise et 50% six mois plus tard, sous condition de maintien de l’activité. Cette aide au capital facilite le financement des investissements initiaux et constitue un filet de sécurité durant les premiers mois d’activité.

L’option pour l’ARCE implique la renonciation définitive au versement mensuel des allocations ARE, créant un choix stratégique pour l’entrepreneur. Cette décision doit s’appuyer sur une analyse prévisionnelle rigoureuse des besoins de trésorerie et des perspectives de développement de l’activité. Les entrepreneurs dont l’activité génère rapidement des revenus significatifs trouvent généralement plus d’intérêt dans l’ARCE, tandis que ceux dont les revenus restent incertains préfèrent souvent le maintien des allocations mensuelles.

Suivi des cotisations CFE et contribution formation professionnelle

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) constitue l’une des composantes de la contribution économique territoriale due par les micro-entrepreneurs. Bien que bénéficiant d’une exonération la première année d’activité, les entrepreneurs doivent déclarer leur établissement avant le 1er janvier de l’année suivant la création. Le montant de la CFE varie considérablement selon la commune d’implantation et peut représenter une charge significative pour les activités à faible marge.

La contribution à la formation professionnelle, calculée sur le chiffre d’affaires selon des taux spécifiques à chaque catégorie d’activité, finance l’accès des entrepreneurs à la formation continue. Cette cotisation, comprise entre 0,1% et 0,3% du chiffre d’affaires, ouvre droit à des crédits formation utilisables pour développer les compétences professionnelles. L’articulation de cette contribution avec les dispositifs Pôle emploi permet d’optimiser le financement des formations complémentaires nécessaires au développement de l’activité entrepreneuriale.

Cessation d’activité micro-entreprise et maintien des droits pôle emploi

La cessation d’activité d’une micro-entreprise ne génère pas automatiquement de nouveaux droits aux allocations chômage, les micro-entrepreneurs ne cotisant pas à l’assurance chômage durant leur activité indépendante. Cependant, les entrepreneurs qui n’ont pas épuisé leurs droits antérieurs peuvent bénéficier d’une reprise de versement des allocations restantes, sous certaines conditions de délai et de procédure. Cette particularité du régime micro-entreprise nécessite une planification attentive de la cessation d’activité pour préserver les droits sociaux acquis.

La procédure de cessation d’activité micro-entreprise s’effectue en ligne via le portail officiel des entreprises, générant une radiation automatique des registres administratifs. Cette démarche doit s’accompagner d’une déclaration auprès de Pôle emploi pour réactiver le dossier de demandeur d’emploi et examiner les conditions de reprise des droits aux allocations. Le délai de traitement peut s’étendre sur plusieurs semaines, période durant laquelle l’ancien entrepreneur ne perçoit aucune indemnisation.

L’Allocation des Travailleurs Indépendants (ATI) constitue un dispositif spécifique aux entrepreneurs qui cessent involontairement leur activité dans des conditions particulières. Cette allocation, d’un montant forfaitaire d’environ 800 euros mensuels pendant six mois, s’adresse aux micro-entrepreneurs justifiant d’au moins deux ans d’activité et de revenus minimaux de 10 000 euros annuels. L’ATI ne peut se cumuler avec l’ARE mais peut constituer une alternative intéressante pour les entrepreneurs ne disposant plus de droits aux allocations chômage classiques.

La planification de la cessation d’activité doit également intégrer les conséquences fiscales et sociales de l’arrêt de l’entreprise. Les dernières déclarations de chiffre d’affaires, même nulles, demeurent obligatoires jusqu’à la radiation effective. Les éventuels crédits d’impôt ou créances sociales doivent être régularisés pour éviter des rappels ultérieurs. Cette transition administrative, bien que simplifiée par le régime micro-entreprise, nécessite un accompagnement adapé pour sécuriser le retour au statut de demandeur d’emploi.